アベノミクスも、

インフレ2%目標も、

未来世代にツケを残しているだけで、

格差は解消されない、

生きづらい社会がますます加速している。

朝日新聞の世論調査で、

もう経済成長は難しい、

と考えている人は7割近い。

うんうん、気づいてきているんだね、

いい傾向だ(^^)

しかし、

経済成長できない → 希望がない

とネガティブに思っている人の方が

まだまだ多いだろう。

そうじゃない、

経済成長目指さない社会こそ希望なんだ!と、

その先へ気づかなきゃね。

成熟社会へ。

定常化社会へ。

そうしないと、

地球に人間が住める環境がどんどん短くなる。

国の借金だけでない。

大量生産、大量消費、大量廃棄に伴う温暖化、

その気候変動、

環境悪化、

放射能、

資源戦争、

生物多様性の崩壊、

人々の健康と精神の劣化、

病気、ウィルス、

、、、、

俺たちはターニングポイントにいる。

地球で今この時を生きる全ての世代の選択で、

未来の世代が豊かに生きられるか、

それとも、

恐ろしいサバイバルを経ながら滅びの道に行くか、

決まる。

いや、すでに遅いかもしれない。

このままいけば、

俺たちは未来世代から恨まれる存在になる。

まだ、間に合うことを信じたい。

少なくとも、

良い方向へ変える側の微力でありたいし、

そこに自負を持って死んでいきたい。

経済成長を目指さない社会へ(^^)

ま、

そんなことを話すと、

必ずこう言う反論が来る。

先進国はもう経済成長はしないとしても、

途上国に「成長するな」なんて言えない。

果たしてそうだろうか。

類まれなる経済成長したこの国が、

今抱えている格差や危機。

物質的豊かさは得ても不幸度も高い。

途上国には「経済成長」という選択しかないのか!

いやそんなことはない。

違う選択肢や、先進国の負の側面の反省から、

成長以外のミックス路線だってあるはずだ。

そんなことを途上国の現場で実践してきた組織がある。

俺が知る限りにおいて二つ。

その一つが、

中村哲さんたちがアフガニスタンで活動している

「ペシャワール会」。

もう一つが、

「日本国際ボランティアセンター(JVC)」。

世の中の大抵の途上国支援とか途上国援助は、

その地の人たちを援助漬け、

援助依存にさせてしまう。

そこには援助する側のメリットや利益があるからだ。

今や日本の ODA も

大半がそういうものに成り下がった。

上にあげた二つの組織は違う。

その地域やその地域の人々を自立へ後押しし、

地域循環する仕組みを作るために奔走し、

徐々に地域の人たちを主役にして、

援助をフェイドアウトさせてゆく。

3年くらい前だろうか。

そのリスペクトする

日本国際ボランティアセンター(JVC)から、

登壇の機会をいただいたことがある。

すごく嬉しかった。

テーマは

「 世界から中心をなくそう。

〜奪う豊かさから、

自足する豊かさへ〜 」

東京やニューヨークやロンドンや

お金が中央に奪われてゆく世界を、

各地がお金を循環させる世界にしよう、

ということ。

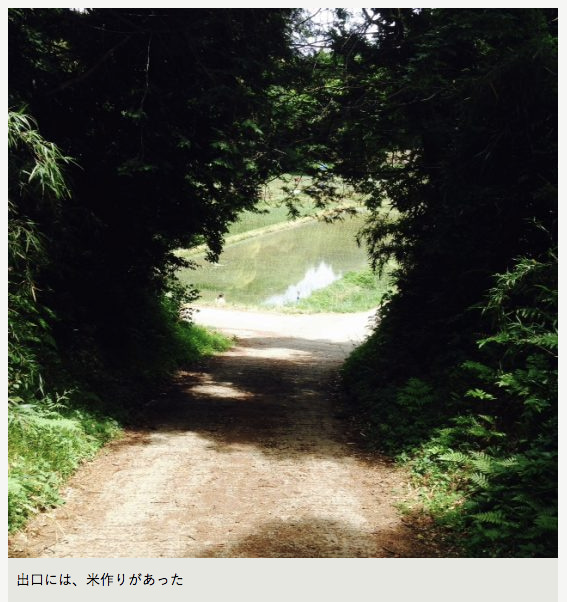

俺がお米などの主食を自給する考えに至ったキッカケ。

それは途上国から食料を奪わない為だ。

食料を輸入することは、

途上国の水を奪い、

農地を奪い、

彼らの食を奪うことだからだ。

食料輸出しても、資源輸出しても、

途上国は豊かにならない。

一部の既得権益者やグローバル企業が大儲けして、

暮らす人々は尊厳のない劣悪な労働環境と安い給料で、

格差が生まれるだけだ。

だから俺にできる細やかなこと。

それは自分の食うものを、

自分で作ること。

それを少しでも広げて、

途上国から奪うものを減らすこと。

そんなとても小さな営みだとしても、

それが

途上国で循環する地域経済に寄与するものであり、

同時に、

俺たちの国の地域の循環にも寄与するものだから。

さ、前置きが長くなってしまった。

日本国際ボランティアセンター(JVC)の

代表を長く務められて退任されたばかりの

谷山博史さん。

「脱成長ミーティング」にお招きして、

トークしてもらう。

谷山さんは多忙にも関わらず、

最近住まいの地元の杉並区で

菜園を始められたそう。

高円寺の阿波踊りなど

地域コミュニティにも入り始めているらしい。

世界の紛争地や貧困課題を駆け巡り、

自分の地域にもコミットする、

半農半NGO!

かっこいい。

谷山さんにお久しぶりで再会できる。

トークもとっても楽しみだ!

以下をぜひご覧いただき、

是非是非、ご参加いただけたらと思う。

■ 7/28(土)18:00〜

脱成長MTG Vol.16

先進国は脱成長に向かっても、

途上国に脱成長・脱開発を求めることはできないか

〜 途上国における成長・開発に代わるもうひとつの道」

日本をはじめ先進国の社会では右肩上がりの経済成長の時代が終わったことを、多くの人びとが実感するようになっています。ある世論調査でも、「日本の経済がこれから成長することを期待できますか、期待できませんか」という問いに「期待できる」と答えた人が25%であったのに対して、「期待できない」と答えた人が68%と大きく上回りました(朝日新聞5月2日)。成長・拡大を前提にしない暮らし方や働き方が、食やエネルギーの地域自給、半農半X、都会での空き家・空き室の活用、シェアリングや中古品交換など多様な形で確実に広がってきています。

しかし、「先進国では脱成長に向かうことが避けられないとしても、発展途上国の人びとに成長を止めよ、便利さや豊かさを放棄せよとは言えない」という意見をよく耳にします。たしかに中国やインドに見られるように新興国や発展途上国が経済成長と開発を続けているのは事実です。では、途上国では成長と開発をひたすら追求する以外に人びとが真の豊かさを手に入れる道がないのでしょうか。途上国でも国家や巨大企業が主導する成長・開発ではなく、住民自身が主体となるオルタナティブな経済や暮らし方が試みられているとも言われています。

今回は、新興国や発展途上国の現場で住民と一緒に汗を流されてきた谷山博史さん(JVC、日本国際ボランティアセンター)をお招きして、「先進国は脱成長に向かっても、途上国には脱成長を求めることはできないか——途上国での成長・開発に代わるもうひとつの道」について話していただくことにします。脱成長ミーティングでは、海外、とくに発展途上国の現状や住民の活動について知る機会がなかったので、視野を世界に広げた今回のミーティングは貴重な機会になると思います。

日時:7月28日(土)18時〜21時

場所:ピープルズ・プラン研究所

発題:谷山博史さん(JVC代表理事)

参加費:500円

今回は、新興国や発展途上国の現場で住民と一緒に汗を流されてきた谷山博史さん(JVC、日本国際ボランティアセンター)をお招きして、「先進国は脱成長に向かっても、途上国には脱成長を求めることはできないか——途上国での成長・開発に代わるもうひとつの道」について話していただくことにします。脱成長ミーティングでは、海外、とくに発展途上国の現状や住民の活動について知る機会がなかったので、視野を世界に広げた今回のミーティングは貴重な機会になると思います。

日時:7月28日(土)18時〜21時

場所:ピープルズ・プラン研究所

発題:谷山博史さん(JVC代表理事)

参加費:500円

Fax 03-6424-5749

Tel 090-9322-8722 (髙坂)

ピープルズ・プラン研究所へのアクセスは、以下の通りです。

【住所】 〒112-0014

東京都文京区関口1-44-3信生堂ビル2F

【電話&Fax】

Tel:03-6424-5748 Fax:03-6424-5749

【最寄駅から】

◎地下鉄有楽町線「江戸川橋駅」1-b出口徒歩5分

◎地下鉄東西線「早稲田駅」1番出口徒歩15分

◎地下鉄東西線「神楽坂駅」2番出口徒歩15分

[江戸川橋駅(有楽町線)からの行き方]

江戸川橋駅1-b出口を出て、左手にドトールコーヒー、ファミリーマートなどを順に見ながら大通り(新目白通り)を5分ほど歩くと、「一休橋入り口」という交差点があります。角に中華料理店があり、その手前を左に曲がって、道路の左側にある3つ目のビルです。その2階がピープルズ・プラン研究所です。

【住所】 〒112-0014

東京都文京区関口1-44-3信生堂ビル2F

【電話&Fax】

Tel:03-6424-5748 Fax:03-6424-5749

【最寄駅から】

◎地下鉄有楽町線「江戸川橋駅」1-b出口徒歩5分

◎地下鉄東西線「早稲田駅」1番出口徒歩15分

◎地下鉄東西線「神楽坂駅」2番出口徒歩15分

[江戸川橋駅(有楽町線)からの行き方]

江戸川橋駅1-b出口を出て、左手にドトールコーヒー、ファミリーマートなどを順に見ながら大通り(新目白通り)を5分ほど歩くと、「一休橋入り口」という交差点があります。角に中華料理店があり、その手前を左に曲がって、道路の左側にある3つ目のビルです。その2階がピープルズ・プラン研究所です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■7/8(日)10:00〜

【ソウサ、タンボ、オイデ vol.2 】

https://ameblo.jp/smile-moonset/entry-12388420203.html

電車で来て参加希望の方、

後1名で締め切り

— 【 高坂 勝 HP 】 —

http://umininaru.raindrop.jp/masarukohsaka

■ハーバービジネスオンライン連載『たまTSUKI物語』

■ SOSA PROJECT の田植えの映像、

ぜひご覧くださ〜い(^^)

■マイナビ農業というウェブニュースで、

SOSA Projectから始める地方移住

髙坂勝さんが語る農業と「ナリワイ」

■7/8(日)10:00〜【 ソウサ、タンボ、オイデ vol.2 】

https://ameblo.jp/smile-moonset/entry-12388420203.html

電車で来て参加希望の方、後1名で締め切り

■ 7/28(土)18:00〜 脱成長MTG Vol.16

「先進国は脱成長に向かっても、

途上国に脱成長・脱開発を求めることはできないか

〜 途上国における成長・開発に代わるもうひとつの道」

講師は日本国際ボランティアセンター(JVC)代表を

もうすぐ退任される谷山博史さん

http://umininaru.raindrop.jp/datsuseichou/tuo_cheng_zhangmitingu/di16hui_kai_cui_jiang_zuo.html

——–

|

減速して自由に生きる: ダウンシフターズ (ちくま文庫)

821円

Amazon

|

|

次の時代を、先に生きる。 – まだ成長しなければ、ダメだと思っている君へ –

1,404円

Amazon

|

以下の本の3章と4章で、

私・髙坂も、

平田オリザさんと藻谷浩介さんに混じって鼎談しています。

|

経済成長なき幸福国家論 下り坂ニッポンの生き方

Amazon

|

—–